السقوف التي وضعتها السعودية للعلاقات مع الصين وروسيا، بعضها أميركي، وبعضها نتاج رقابة ذاتية المنشأ

ماذا عن النفط؟ ألا تحتلّ السعودية المرتبة الأولى في واردات الصين من النفط، والتي بلغت 65.84 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم - مع أن هذا الرقم آخذ بالتأرجح في ظلّ رغبة الدولة العطشى إلى الطاقة في استيراد مزيد من النفط الروسي، ليس لأنه رخيص فحسب، وهذا بُعدٌ حاسم، ولكن أيضاً كجزء من دعم «التنّين» المتحفّز، لـ«الدّب» الذي يخوض معركته الوجودية، ويمثّل خروجه منها مهزوماً، قتلاً لآمال بكين في ولادة نظام دولي جديد، من مخاضه المتعسّر، يطيح بالأحادية الأميركية -؟. بشأن الصادرات النفطية السعودية الضخمة للصين، فهي فقط وجه واحد للعملة. الوجه الآخر هو أن أميركا تُعدُّ المنتج الأكبر للنفط عالمياً، متفوّقة على السعودية وروسيا، بإنتاج يبلغ 13 مليون برميل يومياً. ومعظم النفط الذي تستورده واشنطن، المقدّر بنحو 7 ملايين برميل يومياً، يأتي من جوارها الكندي والمكسيكي. إذاً، لا النفط السعودي مطلوب أميركياً، ولا السلع التي يحتاجها المستهلك السعودي متوفرة أميركياً أو أوروبياً وتعالت عليها الرياض. وبذا، تسقط فرضية اختيار السعودية للصين، على الصعيدين المذكورين، بغية خلق توازن مع أميركا. إنه، إذاً، واقع حال عالمي، وعلى المراقب توخّي الحذر قبل بناء استنتاجات مغالية بناء على حجم التبادل التجاري، والاستهلاك النفطي.

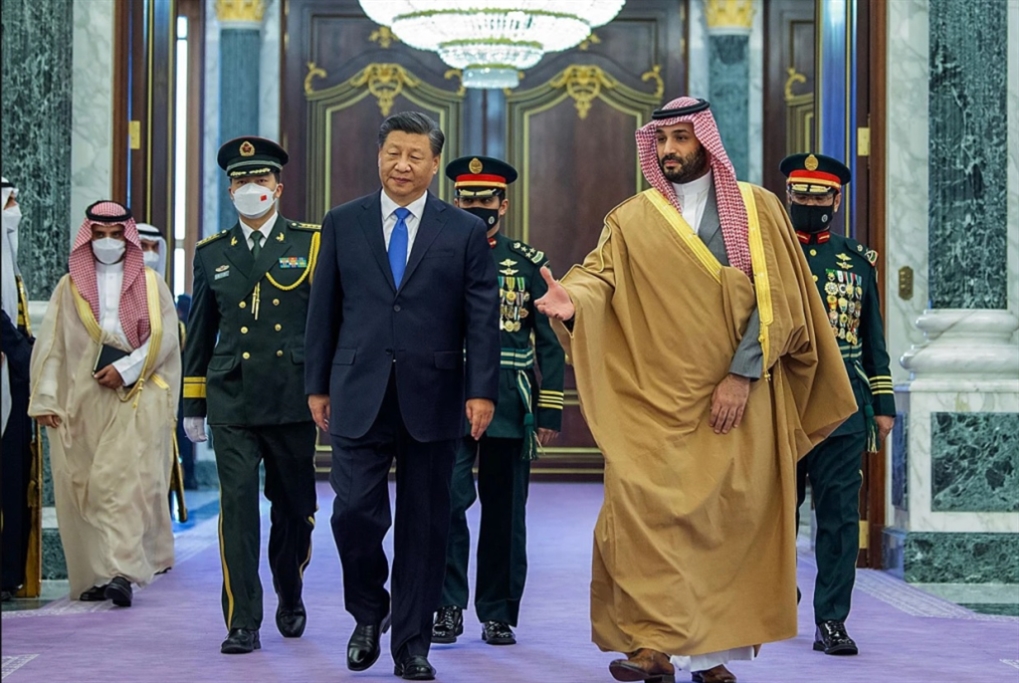

السعودية نفسها تتحدّث عن شراكة أمنية مع أميركا، وشراكة اقتصادية مع بكين، وهي تعبيرات تجدها مكرّرة على لسان الأخ غير الشقيق لولي العهد السعودي، وزير الطاقة، عبد العزيز بن سلمان، أهم الواجهات السعودية، إلى جانب وزير الخارجية، في مخاطبة الرأي العام الدولي. لنفتّش، إذاً، عن الأبعاد السياسية والأمنية، من دون تجاهل المعطيات الاقتصادية، في هذه اللعبة الكبرى، بما في ذلك علاقة آل سعود بأميركا ولوبياتها، وإيران: العنصر الحاسم في سياسة السعودية الخارجية، وما يبدو من هشاشة في موقف البيت الأبيض تجاه الرياض. وما كان يُكتب، قبل أكثر من ثلاثة عقود، من تحليلات مغالية عن آفاق العلاقات الروسية مع أوروبا الغربية، حين بدأت العلاقات الألمانية - الروسية، خصوصاً، تتعمّق استناداً إلى تنامي استيراد الأوروبيين للغاز والنفط الروسيين، بما في ذلك من مفكرين روس، ثبُتَ خطؤها. فبرلين وباريس تمشيان مذعنتين خلف واشنطن في خطط تمدّد «الناتو» نحو الحدود الروسية، ثمّ تعجزان عن قول «لا» لانضمام أوكرانيا إلى الحلف الذي تقوده أميركا، تجنباً لحرب لا مصلحة لأوروبا فيها. السعودية أضعف من ألمانيا وفرنسا بمراحل، بل بما لا يقارن، في علاقتها بالولايات المتحدة. والسقوف التي وضعتها الرياض، سابقاً، وراهناً، للعلاقات مع بكين وموسكو، بعضها أميركي، وبعضها نتاج رقابة ذاتية المنشأ.