أنقر على الرسم البياني لتكبيره

في العقدين الأخيرين، عزّز الأميركيون انتشارهم العسكري المباشر، سواء في دول الخليج المستسلمة للإرادة الأميركية، كالسعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات، ثم بدأوا إقامة قواعد محصّنة تحمي من بقي من جنودهم بعد هزيمتهم الكبرى في العراق عام 2011، ووسّعوا نطاق تواجدهم العسكري والأمني في الأردن. واستغلّوا الحرب على سوريا لتثبيت قاعدة كبيرة على الحدود مع العراق والأردن، فيما كانوا يعملون على تعزيز نفوذهم العسكري والأمني في دول أخرى، من بينها لبنان، من خلال برامج تعاون خاصة مع الجيوش النظامية. ومعلوم أن جيش الاحتلال الأميركي يتّخذ من قاعدة حامات الجوية التابعة للجيش اللبناني مقراً له، حيث تهبط وتطير طائرات عسكرية أميركية من دون أي رقابة، وحيث يسيطر الأميركيون على منظومة المُسيّرات التجسّسية التابعة للجيش، كما يسيطرون على إدارة الداتا المستخرجة من عمل الأفواج الحدودية البرية وبعض موارد الاستخبارات في الجيش. ورغم التكتّم، إلا أن العاملين في الحقل الأمني في لبنان يعرفون بوجود عشرات إن لم يكن المئات من المستشارين الأميركيين الذين يتحرّكون في مناطق كثيرة برعاية الجيش اللبناني.

وكما في كل مرة يشعر الأميركيون بخطر يتهدّد مصالحهم أو حكومات حلفائهم، ثمّة تطورات اليوم تدفع بالأميركيين إلى الحضور مجدّداً، إذ تشعر أميركا، ومعها الغرب الاستعماري، بأنّ مستوطنتهما التي تُسمى إسرائيل تعاني عوارض الاحتضار. لذلك لم يجد الغرب مناصاً من التدخل المباشر لأن الدعم عن بعد لم يعد يكفي.

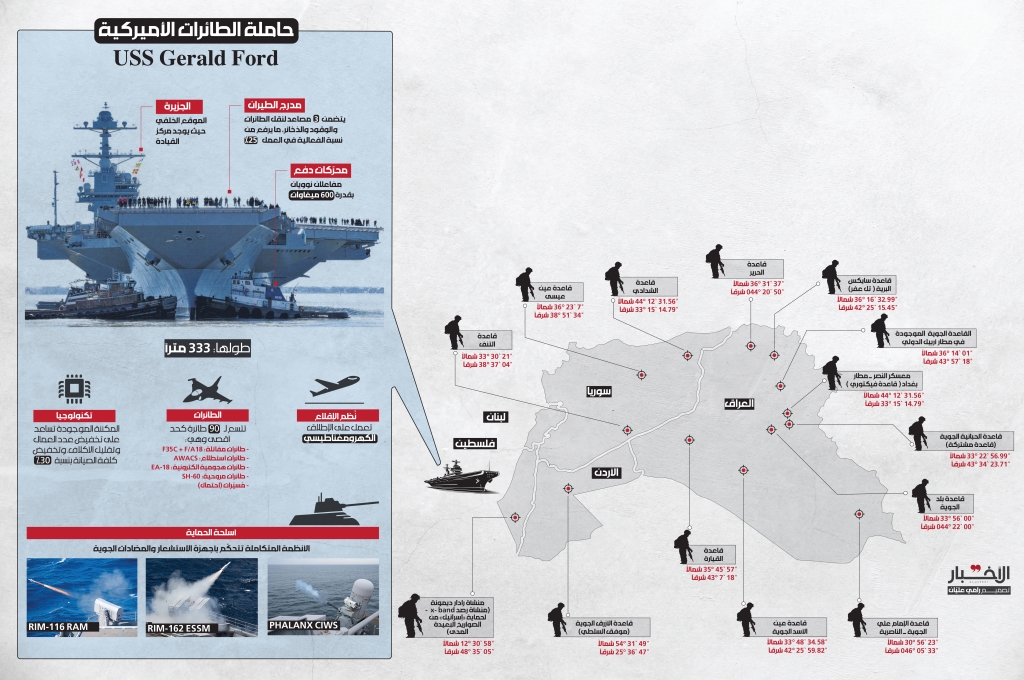

ولأن هيبة الإمبراطورية الأميركية هي الأساس، فإن هذه القوة التي تحتل العالم، تقرن هيبتها بحاملات الطائرات التي تمتلكها. وتُشكّل هذه «المدن» المتحرّكة أدوات هجومية عابرة للمحيطات، يمكنها أن تستهدف أيّ بقعة في العالم. ولحاملات الطائرات هذه ميزات تُعطي الجيش الأميركي أفضلية كبيرة في أيّ حرب. فعملياً، يملك هذا الجيش القدرة على تحريك أسطول من الطائرات الحربية حيث يريد، مع قدرة على المناورة والتحرّك، وعلى الدفاع عن نفسها أمام المخاطر التقليدية، كالطائرات الحربية المعادية والغواصات والصواريخ التقليدية. كما أنها تتمتّع بحماية فرقة من البوارج البحرية التي ترافقها في رحلاتها.

ومن ميزات الحاملات أنها تستطيع أن تسير في رحلات طويلة لأنها تتزوّد بالطاقة عبر مفاعلات نووية، أي إنها لا تحتاج للتزوّد بالوقود، وبالتالي يمكن أن تعبر مسافات طويلة من دون الحاجة إلى التوقّف، ما يعطيها ميزة المناورة، من دون الأخذ في الاعتبار عامل المسافة المقطوعة. كما أنها تستطيع أن تتحرّك بسرعة كبيرة.

اليوم، تقبع «جيرالد فورد»، أكبر حاملة طائرات في العالم، على مشارف الشاطئ اللبناني - الفلسطيني. وقد أتت لتدعم العدو معنوياً، وتهدّد حزب الله وإيران لعدم التدخّل دعماً للمقاومة في فلسطين. بلغت كلفة صناعة الحاملة «فورد» نحو 13 مليار دولار. وهي تزن أكثر من 100 ألف طن، وتتّسع لحوالي 90 طائرة كحدّ أقصى، وعلى متنها فرق متخصّصة بين طيارين وتقنيين وغيرهم ويصل عددهم إلى 4500، وتبلغ مساحتها 19000 متر مربع، وتصل سرعتها القصوى إلى 55 كيلومتراً في الساعة (وهو أمر مثير للاهتمام باعتبار أنها مدينة عائمة).

عندما أعلنت الولايات المتحدة عن دخول «جيرالد فورد» الخدمة، أصدرت جامعة الصين الشمالية دراسة بيّنت أن الصين يمكنها إغراق حاملة الطائرات هذه بما لا يزيد على 24 صاروخ فرط-صوتي. وهو أمر يبيح، بالحد الأدنى، التفكير بأن محور المقاومة بقيادة إيران، أصبح يمتلك صواريخ فرط - صوتية، يمكنها أن تفعل ذلك.