بدا أنّ فرقة «العاشقين» التي ستتأسس في دمشق، ستدخل دماً جديداً إلى هذا العالم الفني، وخصوصاً مع شبانٍ تجريبيين أمثال خالد ومحمود الهباش، وبالتأكيد أبو علي (حسين منذر). هذه المرّة، سعت المجموعة التي رافقها الموسيقي الماهر والقدير حسين نازك، إلى تغيير طبيعة المؤدى من جميع المناحي. من هنا، بدأت تظهر «فرادة» أغنيات «فرقة العاشقين»: بدأ الأمر اقتراباً من أسلوب التخت الشرقي المشرقي السوري/ اللبناني: شعرٌ فصيحٌ أو عامي يقدم الأغنية، يتبعه موالٌ يسبق الأغنية، ثم أغنية امتزجت فيها جميع آلات المنطقة الموسيقية: اليرغول، القربة، الناي، العود، البزق وسواها. حوّل هذا المزج الأغنية الوطنية من مجرد «أنشودة» غاضبة تؤدى أثناء احتدام المشاعر كما المعارك، إلى أغنية يمكن توظيفها في أي وقت، كما يمكن سماعها في أي حين.

في الإطار عينه، وضمن منطق «التشريق» نفسه، أُدخلت العتابا، والميجانا، وأبو الزلف، وسواها من الطقوس الفنية الفولكلورية إلى الأغنية الوطنية كنوعٍ من اتصال مع التراث الفلسطيني العربي ومحيطه. هذا ما دفع بالأغنية الوطنية في الاتجاهين: من ناحية أصبحت نوستالجيا حداثوية تحمل الكثير من «الجاز الشرقي» كما يحلو للبعض تسميته كما في أغنية الفرقة التي تحمل عنوان «صبرا وشاتيلا». تقول كلماتها: «أنقاض شاتيلا مرت بنا فجراً والريح في صبرا تطفي القناديلا». الكلمات كما اللحن، هادئة، تفجعية وحزينة، ليس فيها أي نوع من الانفجارية، وإن حافظت على غضب مكبوت مع كلمات من نوع: «لن نترك الميدان ولتشهد الدنيا، الموت للطغيان وشعبنا يحيا» التي تختتم بها الأغنية كنوع من الاستنتاج الضمني. أغنية تشبه فكرة الـode الغربية (مؤدى شعري يتغنى بالأشخاص والأحداث والأماكن لكن بنمط أدائي حزين). في الوقت نفسه، حافظت على التراث المغنى المنقول، وإن غيّرت طبيعته بعض الشيء ليتحوّل المحبوب إلى «الوطن» و«الأرض حبيبة وأم وأخت ومعشوقة»، فشهدنا أغنية «هز الورد بعود الزين» التي هي في الأصل أهزوجة شعبية، أو أغنية «هلا لاليا». وكل ذلك أسهم في تخليق صورة الاتساع الفني الكبير. كذلك أسهمت الفرقة في تقديم الأغنية التأريخية والأغنية القصّة كما في «من سجن عكا» التي روت حكاية الثلاثي محمد جمجوم، عطا الزير وفؤاد حجازي الأبطال الفلسطينيين الذي اغتالوا المندوب السامي الإنكليزي إثر ثورة البراق في عام 1930.

هذا التغيير الجذري دفع بالأغنية الوطنية إلى مجرى ومنحى آخر غير معتاد، ما سمح لتجارب كثيرة لاحقة مثل مارسيل خليفة، أحمد قعبور، سامي حوّاط، بالظهور والتموضع بسهولة في ساحةٍ جرى تمهيدها عبر الفرقة التي كان منذر أحد أبرز أصواتها، عقولها وقلوبها. الأمر نفسه انسحب على فتح الباب أمام أصواتٍ شعرية ستصبح لاحقاً كبيرة ومعروفةً مع أحمد دحبور، محمود درويش، سميح القاسم، توفيق زيّاد، صلاح الدين الحسيني، نوح إبراهيم، يوسف الحسون وملحنين مثل مطيع المصري، محمد سعد ذياب، وبالتأكيد أهمهم حسين نازك.

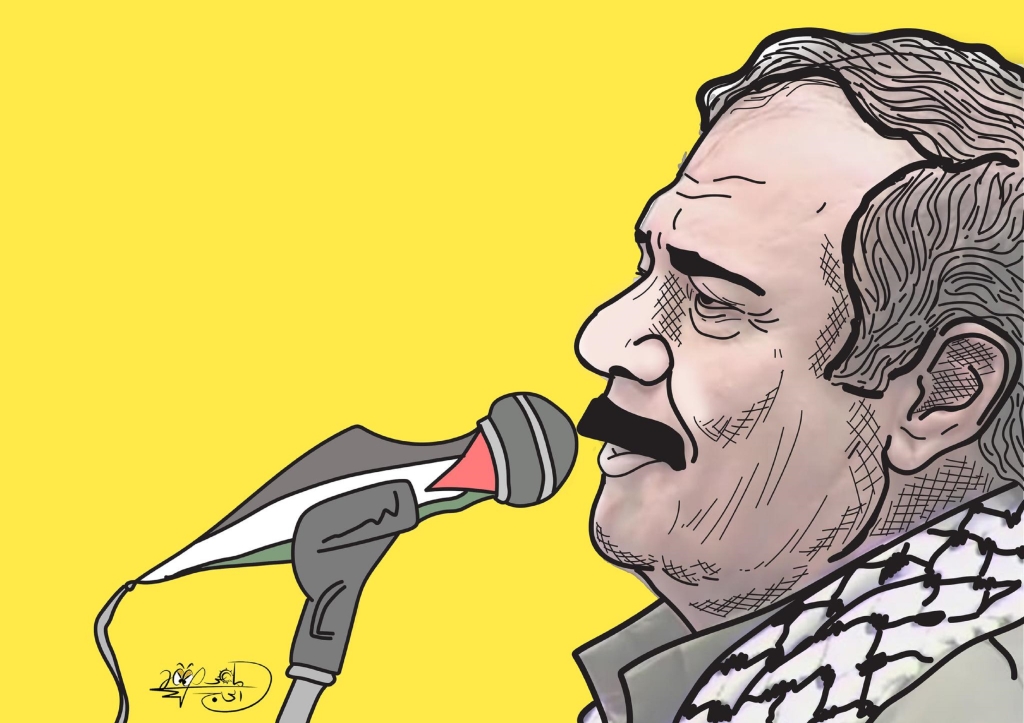

بالعودة إلى الراحل الكبير، يمكن الجزم بأنه لولا وجود صوت قوي وهادر مثل صوت منذر لما وصلت أغنيات فرقة «العاشقين» إلى مكانتها اليوم، إذ تظهر خامته الصوتية الخاصة في أغنية «اشهد يا عالم علينا وع بيروت» التي هي إحدى أهم أغنيات الفرقة، أسهمت بشكلٍ كبير في تأسيس علامة الفرقة الغنائية الخاصة. الأغنية أضحت أقرب إلى علامة فارقة (landmark) بصوت منذر، الذي منحها الكثير من روحه وقلبه. يغنيها كما لو أنه يخرجها من قلبه لا مجرد أغنية تؤدى.

تظهر خامته الصوتية الخاصة في أغنية «اشهد يا عالم علينا وع بيروت»

تروي الأغنية الشهيرة حكاية احتلال أول عاصمة عربية من قبل العدو الصهيوني، وكيف قاوم الشعبان الفلسطيني واللبناني بأظفارهما وأطفالهما وأسلحتهما الخفيفة احتلالاً مدرعاً، فيما إخوتهم العرب «ثمانين يوم ما سمعناش يا بيروت، غير الهمة الإذاعية، بالصوت كانوا معانا يا بيروت والصورة ذابت في المية» كما تقول الأغنية التي خلّدها منذر بوجوده بأكمله، فمن لم يرَ «من الغربال، أعمى بعيون أميركية». من يراقب طريقة أداء منذر على المسرح يمكنه فهم طريقة رؤيته لهذه الأغنية، كما غيرها من النوع نفسه للفرقة. يغضب، يحرك يديه، يضغط صوته بأقصى ما يستطيع من دون أن يرفعه، حتى إنه «يعرّب (من عِرَب موسيقية) مضيفاً كثيراً من صوتٍ رجولي قوي يمتلكه إلى الجو العام حتى تخرج الأغنية بهذا التأثير.

يمكن تذكّر أبو علي بالكثير، لكن يكفي فقط التذكير بأنه مع مجموعةٍ من الشباب ذي العقل المتطور، والمفكر، والمبتكر، غيّروا شكل الأغنية الوطنية لا عربياً فحسب، بل في المنطقة بأكملها، من خلال مزج فنون وأساليب عدة مع بعضها لإخراج فنٍ مبتكر أخرج الأغنية الوطنية من عباءة الأنشودة التقليدية والأهزوجة، كما الأغنية الطقطوقة. كذلك يمكن تذكرهم بأنهم من خلال أدائهم جعلوا هذا النوع من الأغنيات علامةً فارقة في المشهد النضالي الفني.

حفلة «شدّ العصب»

قُدِّر لأبي علي أن يكون حاملاً للواء الثورة الفلسطينية في أحلك أيّامها. كانت أيّام الخروج الفلسطيني من بيروت ثقيلة على المقاومة الفلسطينية. خرجت من لبنان، متجهةً إلى المجهول، بلا غدٍ من أي نوع. هنا، جاءت مهمّة «فرقة العاشقين»، وعلى رأسها حسين منذر لإعادة البوصلة إلى مكانها الطبيعي، والتذكير بالقضية المركزية العربية: فلسطين. من هنا، جاءت حفلة عدن الشهيرة في عاصمة اليمن آنذاك. المكان الذي رست فيه أولى السفن التي استقبلت الوجود الفلسطيني. حفلة شاهدها وحضرها الآلاف، من بينهم قادة الثورة الفلسطينية التاريخيون، أبرزهم الراحل ياسر عرفات. على الرغم من شموخه، بدا أبو علي مجروحاً كأنّ عمره زاد عشرات السنين دفعةً واحدة. لكنه حافظ على رباطة جأشه، وغضبه، وأدائه المذهل المعتاد. بدت الفرقة مختلفة عما سبق بالتأكيد، لكنّها بدت جامعةً للشارع الفلسطيني ككلّ، متحدةً خلف قضيتها المركزية. حمل أبو علي اللواء بكلّ قوة، وثقة، وصلابة. وحين عزّ الرجال، كان صوت منذر دليلاً وجامعاً. تلك الحفلة التي «شدّت العصب» الفلسطيني، كما تقول أغنية الفرقة الشهيرة «لما الزمان انقلب»: «شد الوتر عالعصب، والنار شريانه». هناك، كانت النار شريان منذر وصوته الهادر المصاب بحزن تلك المرحلة. كان الصوت ضرورياً، مكمّلاً للصورة، إن لم يكن الصورة بأكملها!