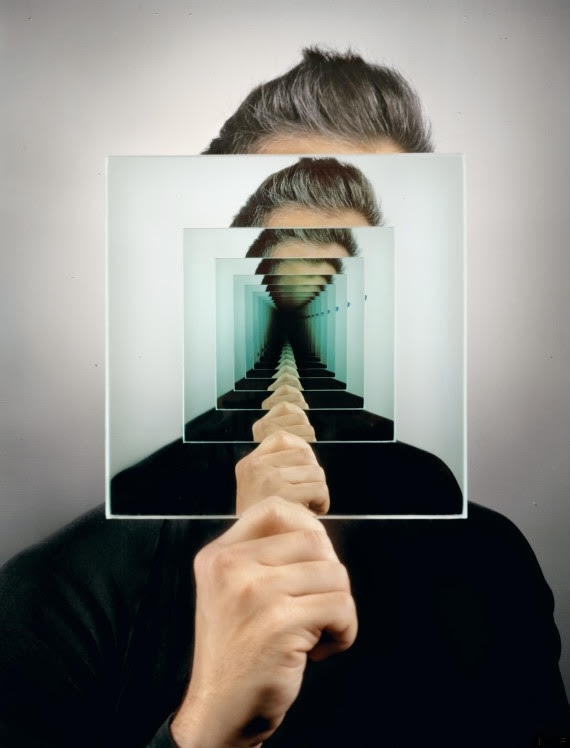

من أعمال الفنان ماثيو سبيغلمان

يمكننا في هذا الصدد أن نعرّج على لوحة فان جوخ الشهيرة المسمّاة «حذاء». والحذاء في هذه اللوحة هو افتراضٌ ما، لم يحدّد مغزاه فان جوخ، ولكن الحذاء، بالتأكيد ليس ببورتريه، بل إنّه حاملٌ لإمكانية معينة يمكن من خلالها فهم ما أراده مبدع اللوحة. ففي مقاله عن «أصل العمل الفنّي» يفترض هايدغر أن «الحذاء» في اللوحة يعود لفلّاحةٍ أنهكها العمل في الحقل. فصحيح أنّنا نجد في اللوحة الحذاء وحده فقط من دون أي إشارة للمجال الذي يوجد فيه، أو أن يلمح إلى طبيعة استخدامه إلا أن هايدغر استطاع أن يُنبِئنا بالكثير عن طبيعة هذا «الحذاء» عبر افتراضه للعالم الكامن والمحتجب الذي يكشف عن عالم الفلاحة. إنّ الخطوات المنهكة للفلّاحة يمكن رؤيتها فيما يتبدّى من الفتحة الأمامية الممزّقة في الحذاء، وفي خشونته وجلده المجعّد نلمس مشقّة وقسوة العمل، وفي ثقل الحذاء نستشعر كدّ الفلاحة وكدحها في الحقول الشاسعة. إذاً لقد أبدع هايدغر افتراضاً جديداً من خلال الافتراض الأساسي الذي أبدعه فان جوغ الذي لم يقل شيئاً عن لوحته بل ترك الحذاء يوجد في فراغ غير محدّد. وبالمقابل، فقد افترض مؤرّخ الفنّ ماير شابريو في رسائله مع هايدغر أنّ هذا «الحذاء» قد يكون حذاء فان جوخ نفسه، أو ربّما حذاء رجل نبيل أبلاه الزمن. ولكن دريدا لم يقبل بمثل هذه الافتراضات، ليقوم بدوره بتفكيكها طارحاً سؤاله الافتراضي عمّا إذا أمكن أن يكشفَ الفنّ عن الحقيقة. لا شكّ أنّ معنى العالم الذي تكشف عنه اللوحة بافتراض هايدغر أو شابريو، أو سؤال دريدا، يستدعي الكثير من الأسئلة من قبيل هل العالم الذي تكشف عنه اللوحة هو عالم الفنان المبدع للعمل؟ أم هو عالم الفلّاحة؟ أم أنّ الحذاء ليس ملكاً لأحد إنّما مجرّد شكل جمالي رسمه فان جوخ ليعبّر عن طبقة معينة إذ إنّ الأخير، بجعله اسم اللوحة «نكرة»، مُجرد حذاء لا نسب له وغير مُعرف حتى بلام التعريف، ولم ينسبه لأي شخص، يُضحّي بصاحب «الحذاء». في فلسفة الافتراض فهذه العوالم كلها ممكنة، ذلك أنّ الفنّ لا يقول أبداً «وجدتها».

لا ترتكز فلسفة «الافتراض» التي نحن بصددها على المحاكاة الأفلاطونية للمُثل؛ ولا المحاكاة الأرسطية للعالم التي تعتمد ثناثية اللغة والكون بل أن يتمّ نقل هذا الكون إلى داخل اللغة وإنشاء كون آخر شبيهاً بهذا الكون. إنّ المحاكاة على هذا المستوى تستوجب أسلوب المماثلة أو التقليد أو الثبات، ولا تستند إلى بُعدٍ افتراضي يكمن ويحتجب داخل الكون وفي أشيائه، فالإبداع في طبعه هيراقليطيّ الميل، في حركية دائمة وفي بحث دؤوب عن الانزياح. فالقصيدة مثلاً التي تسلّمك نفسها من القراءة الأولى هي قصيدة جامدة وميتة، ذلك أنّه يُفترض بالشعر أن يكون كالنهر الذي لا يُمكن النزول به مرتين، ما معناه أنّ كلّ قراءة جديدة للقصيدة يجب أن تكون مغايرة كلّ المغايرة عن القراءة الأولى. كما أنّنا إذا شئنا أن نزاوج بين قول بورخيس عندما قال: «حينما تسألونني ما هو الشعر، فكأنكم تسألونني ما هو الله»، وبين قول هايدغر عن ضرورة تجاوز الميتافيزيقيا والبحث عن الوجود بديلاً عن الموجود، فلا نكون بذلك نناقض أنفسنا، لأنّ لمفهوم «الافتراض» القدرة أولاً على «الخلق» الإبداعي المُحتمل، بحيث لا يُمكن فهم عبارة بورخيس باعتبارها جهلاً بتعريف الشعر بقدر ما هي ربط بين ما يمكن للشعر فعله كالله. وثانياً فهي القدرة على تجاوز الموجودات التي أُشبِعَتْ ميتافيزيقيّةً في التاريخ البشري تجاوزاً نحو الدخول إلى كنهِ الوجود المحتجب في الموجودات. وبالتالي هذا التجاوز هو عملية خلق أخرى من صلب عملية الخلق الأولى.

إنّ سؤال دريدا عن جدلية الفنّ والحقيقة وإصرار هايدغر على فكرة التجاوز، يستدعيان بالضرورة الحديث عن المجاز. المسألة كالآتي، إنّ اختلاف اللغويين والنُحاة في تحديد أصول الكلمات وتعذّر فقه اللغة في معظم الأحيان على أن يعرف مصادر الألفاظ، كان له أثره على البلاغيين في عدم اتفاقهم على مفهوم واحد للحقيقة، لذا استعصى عليهم العثور على ما يناقضها، فاستعلموا عبارات «المعنى الأول» أو «المعنى الموضوعي» وكأنّ ما يغايره هو معنى ثانٍ أو غير وضعي، ولمّا استشعر البلاغيون مجانبتهم الصواب المتجلّي في أنّ للكلمة الواحدة معانٍ عدّة وللمرجع الواحد أسماء عديدة، تجاوزوا المفردات الدالّة على الزيف والبهتان والكذب إلى لفظ «المجاز»، فأصبح التمسّك والاحتفاظ بمصطلح «الحقيقة» لا يفسح المجال لبلوغ ما يناقض مصطلح «المجاز» الذي يُعد عدولاً عن مصطلح «الكذب». إلا أنه حتماً لا فنّ بلا مجاز وخيال وخروج عن المألوف أو خلخلة طمأنة اللغة كما يقول باختين. وهُنا يُطرح سؤالٌ إشكاليّ: كيف يمكن على هذا المستوى إذن أن يبحث دريدا عن الحقيقة في الفن طالما أن المجاز الذي اعتُبر أنه مغاير لمفهوم الحقيقة، حاجة ضرورية للفن وفي الفنّ؟ إن الإبداع الفنّي عملية افتراضية كما أسلفنا، والحقيقة مفهوم يقيني، يبقى أن نستند بالتالي إلى مفهوم «الافتراض» أي على مفهوم الاحتمالية، فالحقيقة المطلقة الوحيدة هي حقيقة أنّ كلّ شيء نسبي. وعليه نسأل: كيف فات جلُّ البلاغيين أن لا معنى للكلمة إلا في السياق التي استُعمِلَتْ فيه وأنّها تحتمل الصدق والكذب كلما وردت في سياقات مختلفة؟

ثمّ إن لنا هنا أن نُقرن بين مفهوم التجاوز الهايدغري للميتافيزيقا، وبين مفهوم المجاز في اللغة. فالمجاز لغة من جاز الشيء، أي سار فيه وسلكه، ويقول الأصمعيّ في المجاز: «جزتُ الموضع، سرتُ فيه خلفته وقطعته». فهو إذن بمعنى العبور من هذا الموضع إلى موضع مغاير، فكأنّه القنطرة أو الجسر. وحقيقة ذلك إنّما تحصل في انتقال الجسم من حيّز لآخر، ولكن في الألفاظ فلا يجوز ذلك في حقها وإنّما تكون على جهة التشبيه. وما عاد يخفى أن تجاوز هايدغر للميتافيزيقا يعني العبور من الموجود إلى الوجود، فإذن هو انتقال النظر مما هو موجود إلى النظر بما ينتمي إليه الوجود نفسه. وبهذا المعنى يصبح المجاز والتجاوز فيما يخصّ العملية الإبداعية، بمثابة عملية انتقال من الموضوعي المرئي إلى الافتراضي اللامرئي، من الحتمي في وجود الأشياء إلى كل الممكنات الكامنة والمحتجبة في أشياء العالم.

إن عملية «الافتراض» تشبه عمل «إنّما»، التي بدورها تشبه النهر إنّما ليس أيّ نهر بل نهر هيراقليطس بالتحديد. فلنتّفق أنّ ما يؤكّد أنّ النهر نهرٌ هو أنّه يجري منحصراً بين ضفّتين، وفي افتتاحية التعريف بملحق إنّما جاء الآتي: «تؤدّي «إنما» وظيفة الحصر بجمعها «إنّ» كأداة توكيد، و«ما» الكافّة، ما يجعلها كعبارة مركّبة أداة توكيد». وبما أنّه لا يمكن النزول بالنهر الهيراقليطي مرتين، تكمل الافتتاحية قولها: «ثم تعني «إنما» أيضاً، بل ولكنْ أو بيد أنْ، ملتحقة بذلك بسلالة أدوات النفي». إذن فالنهر الجاري هو عملية توكيد للصيرورة، والصيرورة فلسفياً هي عملية احتمالية، والاحتمال مبدأ قد يصيب وقد يخيب، لذلك لا غرابة أنْ تستتبع الافتتاحية كلامها حيث: «تقطع «إنّما» الجملة إلى نصفين، كلّ ما يأتي قبلها هراء، تنسفه إنما وتمهّد للمغزى الدلالي الذي يأتي بعدها، كتصريح قائم يبلوره النفي أو التوكيد». يسعى ملحق «إنما» إلى التماهي مع ما تعنيه «إنما» كأداة، أن يكون المسمّى مطابقاً للاسم.