«الفخّ الصيني»

في تقرير نشرته دورية «فورين أفيرز» الأميركية، عام 2019، يَرِد أنّ «عصر انخراط الولايات المتحدة مع الصين وصل إلى نهايته»، ولو لم يتمّ «الإعلان عن ذلك رسميّاً بعد». في حينه، اقترح أصحاب هذا الرأي على أميركا، التي كانت بدأت منذ بعض الوقت صياغة سياستها الخارجية الجديدة على أساس «الاستدارة نحو آسيا»، التعايش مع الصين باعتبارها «قوّة كبرى». وانسحبت هذه المقترحات، في السنوات اللاحقة، على العديد من المحلّلين الذين حذّر جُلّهم، واشنطن، من «الاستمرار في النظر بحنين إلى الماضي، والالتزام في المقابل، فعلاً وقولاً، بوضع رؤية إيجابية لنظام دولي يشمل الصين، ويسمح بمواجهة التحدّيات المشتركة الضرورية». لكن التدهور غير المسبوق في العلاقات بين البلدَين، يُعدّ خير دليل على أن الولايات المتحدة ضربت عرض الحائط بجميع التوصيات الآنفة.

وتلفت «فورين أفيرز»، في التقرير الذي حمل عنوان «الفخّ الصيني»، إلى أنه في محاولتها صياغة استراتيجية وطنية تتلاءم مع «صين أكثر حزماً وقوّة»، عانت واشنطن في الوصول إلى سياسة ناجحة، أو حتى «ثابتة»، بعيداً عن مبدأ «الفوز الكامل أو الهزيمة الكاملة»؛ فوقع صنّاع السياسة الأميركيون في «فخّ ردود الفعل» على كلّ ما تقوم به الصين، حتى لو كانت هذه الردود بلا أيّ هدف واضح. وتضيف أن تلك «السياسة الفاقدة إلى أيّ إجماع محلّي، دخلت في حلقة مفرغة وحالة استنزاف»، من دون أن تشهد الكثير من التغيّرات بين عهدَي الرئيس السابق دونالد ترامب، والحالي جو بايدن. في ما بعد، كثُرت عمليات «إعادة التقييم» التي أجرتها الولايات المتحدة لسياستها الخارجية، إلّا أن أيّاً منها لا يبدو أنها أَفلحت في عكس المسار الحالي. وعلى رغم أن مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان، شدّد، في خطاب أمام «مؤسّسة بروكينغز» أواخر نيسان، على ضرورة تجديد «القيادة الاقتصادية الأميركية» حول العالم، بعدما فشلت السياسة الأميركية في تحقيق معظم أهدافها، وأبرزها تقييد الصين وروسيا عسكريّاً، أو جعل دول العالم «تتبنّى قيم السياسة الغربية»، إلّا أن ذلك لم يفلح في تبديد تشاؤم عدد من المراقبين بأن يكون هذا «الاعتراف بالفشل الأميركي» كافياً لإحداث أيّ «إصلاحات فعلية».

تسعى الصين، منذ سنوات، إلى جانب إرساء علاقات قائمة على «مبدأ الربح المشترك» مع الخارج، إلى استكمال عملية النهوض المحلّي

«انفلات» العالم

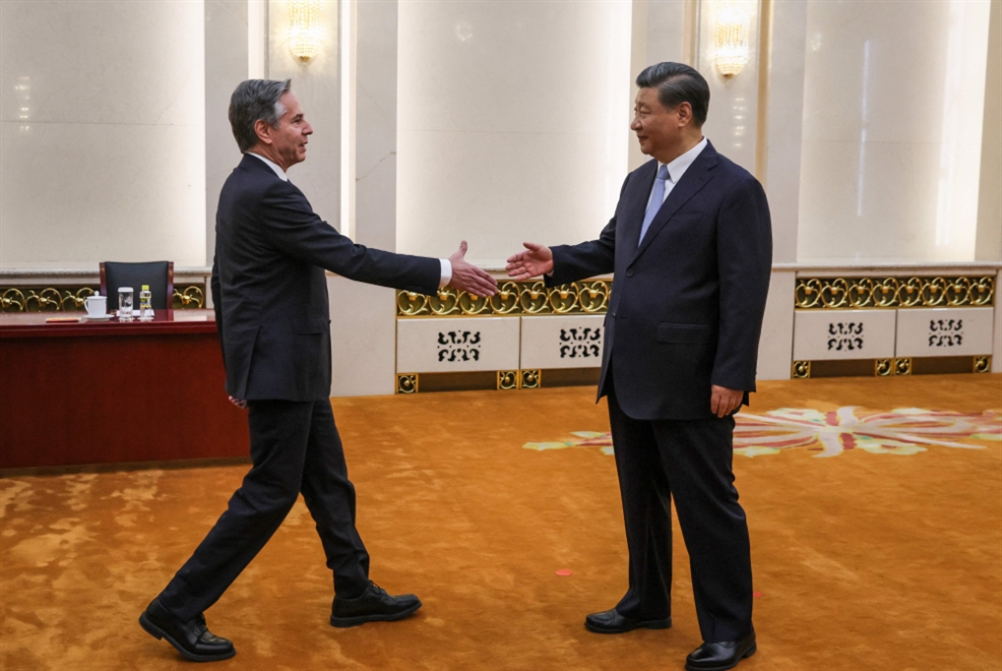

في الفترة الأخيرة، بدا الفشل الأميركي المُشار إليه، في مقابل نجاح نموذج العلاقات الثنائية الذي تتّبعه الصين حول العالم، واضحاً أكثر من أيّ وقت مضى. فعلى سبيل المثال، وتعقيباً على زيارة بلينكن إلى الرياض الشهر الجاري، اعتبر «المجلس الأطلسي» أن على المسؤولين الأميركيين «ألّا يتفاجأوا» إذا ما رفضت السعودية التفاوض مع الولايات المتحدة حول علاقتها التجارية مع الصين، ولا سيما وأن الأخيرة لا تزال أكبر مستورد للنفط الخام السعودي. وكذلك، وفي خضمّ الجهود المتسارعة لتطويق الصين تكنولوجيّاً، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن العديد من الدول الأوروبية والآسيوية «الحليفة»، رفضت الانخراط في العقوبات التكنولوجية الأميركية على بكين، ما خلق نوعاً من «المسافة بين الولايات المتحدة وهذه الدول»، التي تخشى من أن يؤدّي استمرار الضغط على بكين إلى دفعها لتعزيز دعمها لروسيا، بما يشمل «إرسال» أسلحة لها، ويتسبّب تالياً بتدهور العلاقات بين أوروبا والصين. ومن هنا، سارع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى التوجّه إلى بكين وإجراء محادثات مع مسؤوليها لثنيها عن اتّخاذ خطوة مماثلة، قبل أن يتبعه، في الشهر ذاته، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي شدّد آنذاك على ضرورة أن «ألّا تنجرّ أوروبا إلى مواجهة بين الولايات المتحدة والصين».

رأي «مشترك»

في الواقع، يدعم تقرير أصدره «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، بداية الشهر الجاري، وتضمّن استطلاع رأي حول الموقف من السياسة الخارجية للقارة، التوجّه الذي يتبنّاه ماكرون. إذ أَظهرت الأرقام أنّ عدداً كبيراً من الأوروبيين يعتبرون أن الصين «شريك ضروري» لبلدانهم، رافضين وضعها في خانة «المنافس» أو «الخصم». كما أظهر الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 16 ألف مشارك من 11 دولة في التكتّل، أن الغالبية تفضّل أن تبقى بلدانها على الحياد، في حال اندلاع أيّ صراع محتمل بين بكين وواشنطن حول تايوان. كذلك، ترى الأغلبية أن على أوروبا تعزيز قدرتها الأمنية والدفاعية، كي لا تضطرّ دائماً إلى الاعتماد على الأميركيين لضمان أمنها. والجدير ذكره، هنا، أن إعلان روسيا والصين «الشراكة بلا حدود» في شباط 2022، ثمّ رفض بكين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، لم يغيّرا كثيراً في نتائج الاستطلاع، مقارنة بآخر مماثل نُشرت نتائجه عام 2021.

على أن الصين لا تركن تماماً إلى أثر الانقسامات داخل المعسكر الغربي في مواجهتها، بل هي تعمل، منذ سنوات، على استكمال عملية النهوض المحلّي، من خلال دعم سوقها الداخلية الضخمة، وبناء سلاسل محلية قوية من التوريد والتوزيع والاستهلاك، وبالتالي تكوين مناعة ضدّ الضغط الاقتصادي الخارجي. وهي تسعى أيضاً إلى التقليل من تأثير أيّ عقوبات محتملة عليها، من خلال الترويج لاستخدام عملتها المحلّية في الاستثمارات والتجارة الخارجية، فيما اتّخذت خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. وفي ما يتّصل بالتوسّع العسكري، تعمل بكين على تحويل «جيش التحرير الشعبي الصيني» إلى قوّة قتالية على مستوى عالمي، تكون جاهزة للحرب في أيّ لحظة، مع تفضيل النوعية على الكمية، والقدرات الإلكترونية على المهارات التقليدية، وأنظمة الأسلحة القائمة على الذكاء الاصطناعي على المهارات القتالية الفردية.