زيدي يا جبهة بأبطالك زيدي والله عن دربك ما نحيد»

«الشهيد إبراهيم الراعي متحدّثاً عن صمود نادر العفوري في التحقيق»

تواصل سلطات العدو الصهيوني، وفي ظل حرب الإبادة الجماعية للكل الفلسطيني، حملاتها اليومية الهادفة إلى اعتقال مئات الفلسطينيين على امتداد فلسطين التاريخية. وفي ظل الحرب المستمرة على الوجود والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وغيرها من الجغرافيات الفلسطينية المسلوبة، تشنّ سلطات العدو حرباً موازية على الحركة الأسيرة بهدف الانتقام منها وتجريدها من مكتسباتها كافة المُنتزعة خلال عقود من النضال. ويرافق هذه الحرب الانتقامية أملٌ غير مسبوق بالتحرر من جغرافيات السجن الصغير والكبير، أملٌ سطّرته كل من مشاهد العبور الكبير الذي كسر الأسطورة القائلة بقدرة المستعمرة على حماية «حدودها» و«أمنها»، والعدد غير المسبوق من الأسرى الإسرائيليين الذي اعتقلتهم المقاومة في السابع من أكتوبر.

يتناول هذا المقال الهجمة المستمرة على الأسرى والتي تجلّت أبعادها الانتقامية في استشهاد أسيرين في الأيام القليلة الماضية والتقارير الواردة عن القمع المتزايد في معتقلات وسجون العدو. كما يتناول الأمل المصحوب بالألم في إمكانية تحرير الأسرى الفلسطينيين في صفقة تبادل قادمة.

هجمة مستمرة ازدادت وتيرتها

لا يخفى على القارئ أن الهجمة على الحركة الأسيرة ومكتسباتها لم تبدأ نهار السابع من أكتوبر، حالها حال حرب الإبادة وآلة القتل والمجازر الصهيونية التي لم تبدأ في ذلك اليوم الذي أصبح يُعرف بيوم العبور الكبير. فعلى خلاف ما تحاول الحكومات ووسائل الإعلام الغربية وماكينات العدو الدعائية تصديره بأن الفلسطينيين هم من بدأوا المعركة التي وجد العدو نفسه فيها مضطراً للدفاع عن «وجوده» في مقابل «بربرية» الشرقيّ كما يقول، فإن هذه المعركة وما تبعها من مجازر إبادة هي امتداد لمشروع لم ينقطع يوماً إلا في وجه إرادة المقاومة التي كانت تعطّله وتعيده إلى الوراء ولو للحظات.

دأبت سلطات العدو، وبالتحديد جيشها ومن ثم ما يُسمى بمصلحة السجون، على استخدام أساليب متنوعة من العنف ضد الأسرى الفلسطينيين وغيرهم من الأسرى العرب منذ بداية الاستعمار الصهيوني لفلسطين. ويشير مصطفى كبها ووديع عواودة في كتاب «أسرى بلا حراب: المعتقلون الفلسطينيون والمعتقلات الإسرائيلية الأولى 1948 – 1949» إلى أن أعداد المعتقلين الذين تم اعتقالهم في السنة الأولى التي تلت النكبة الفلسطينية يراوح ما بين 7000 معتقل كحد أدنى و12000 كحد أقصى، عدد منهم بطبيعة الحال كان من حاملي جنسيات عربية متعددة من ضمنها المصري، السوداني، العراقي، السوداني، اللبناني، الأردني، العراقي واليمني.

وتتحدّث الشهادات الواردة في الكتاب عن الأساليب التي استخدمها العدو لكسر شوكة المعتقلين وإجبارهم على التجاوب مع التعليمات، والتي شملت الحبس الانفرادي وتقليص وجبات الطعام والضرب والقتل. كما تتحدّث الشهادات عن الأساليب التي طوّرها الأسرى لمجابهة سياسات القمع والإذلال بحقهم، في سبيل تحسين ظروف اعتقالهم. منذ تلك الفترة وحتى عام 1966، عاش فلسطينيو الداخل المحتل عام 1948 تحت قبضة الحكم العسكري وما عناه ذلك من مضايقات، اعتقالات، وانتهاكات مستمرة ضد الوجود الفلسطيني على الأرض التي تم احتلالها. وقد استندت دولة العدو إلى سلسلة من القوانين، من ضمنها نظام الدفاع (الطوارئ) البريطاني لتسهيل عملية بسط السيطرة على الفلسطينيين، وأخذت المنظومة السجنيّة دوراً مركزياً في معاقبة وملاحقة الأصوات المناهضة للاستعمار.

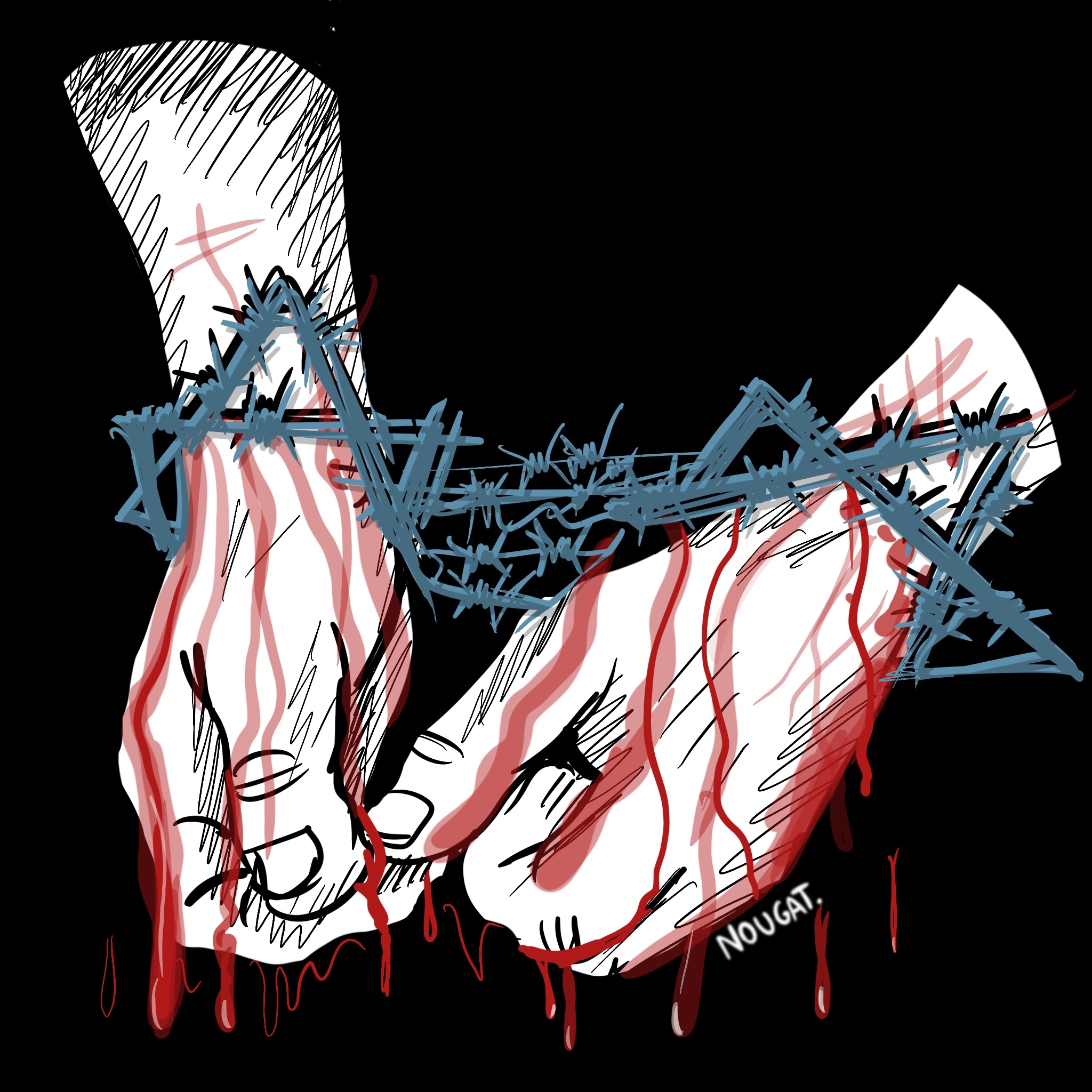

وقد شكّل السجن، ولا يزال، منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، إحدى الجغرافيات الأساسية للعنف الاستعماري حيث يتم استخدام أبشع أنواع العنف والتعذيب المصحوب بقوانين وأوامر عسكرية سعت إلى كي الوعي الفلسطيني ومحاولة إبعاده عن المقاومة. وتتنوّع أساليب التعذيب والعنف التي تستخدمها سلطات العدو وأجهزتها الأمنية ضد المعتقلين الفلسطينيين، والتي أدّت إلى استشهاد 239 شهيداً منذ عام 1967، منهم من ارتقى نتيجة القتل العمد، إطلاق النار، الإهمال الطبي والتعذيب. ومن إحدى قصص التعذيب تلك المتعلقة بالراحل نادر العفوري الذي اعتُقل عدة مرات منذ عام 1967 ومورست ضده أساليب تعذيب متنوعة، من ضمنها قطع حلماته بكماشة، الشبح المتواصل، وربطه متدلياً بواسطة حبال من طائرة عمودية وهي تطير به فوق قرى فلسطينية في محاوله لإجباره على الاعتراف في أقبية التحقيق.

وتكثر الشهادات حول أساليب التعذيب النفسية والجسدية والقمع التي انتهجها العدو داخل السجون منذ احتلال عام ١٩٦٧، والتي شملت الهز العنيف، الشبح على الكرسي الصغير، وضع الكيس على الرأس، الموسيقى الصاخبة، نتف شعر اللحية والرأس، قلع الأظفار، عزل الأسرى عن العالم الخارجي ومنع لقاء المحامين والأهالي. كما تشمل أساليب التعذيب وضعيات مختلفة مثل وضعية «الموزة» ووضعية كرة السلاسل ووضعية الشبح على الحائط والطاولة. وقد راوغت سلطات العدو عام 1999 بمنعها لأساليب محددة من التعذيب من خلال قرار لمحكمتها العليا، وفي الوقت ذاته سمحت باستخدام العنف في التحقيق بناءً على ما يسمى «دفاع الضرورة». وقد وثّقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية استمرار التعذيب والعنف بأشكالهما المختلفة داخل أقبية التحقيق وأكّدت أن التعذيب عنصر مركزي وأساسي في المنظومة السجنيّة للعدو. كما دأبت سلطات العدو على تضييق الخناق على الأسرى داخل السجون والمعتقلات المتعددة، ومن ضمن الممارسات في السنوات الأولى لاحتلال عام 1967 حرمان الأسرى من الكتب والدفاتر وإرغامهم على قول «حاضر سيدي» عند مخاطبة السجّانين، وصولاً إلى فرض قيود مشددة على زيارات الأهالي، (خاصة أهالي الأسرى من قطاع غزة)، العزل الانفرادي، توالي الاعتقالات الإدارية، القمع داخل السجون ومنع التواصل مع العالم الخارجي.

من المعروف أن الحركة الأسيرة انتزعت حقوقها من أنياب السجّان في خلال عقود من الصراع والنضال داخل السجون وأقبية التحقيق. فبالرغم من التضييقات المستمرة ومحاولات كسر الحركة الأسيرة ووحدتها، خاصة في المرحلة التي تلت اتفاقيات أوسلو، إلا أن الحركة الأسيرة استطاعت أن تفرض إرادتها داخل السجون وأن تؤثّر على سياساته السجنيّة. وربما تجلّى أبرز مظاهر المقاومة في الإضرابات المتعددة عن الطعام لانتزاع الحقوق مثل إنهاء سياسات العزل الانفرادي، وفي حالات الهروب من السجون التي كان آخرها قبل ما يزيد على عامين.

العبور الكبير وحرب الانتقام

أمّا اليوم، واستناداً إلى تقارير مؤسسات الأسرى الفلسطينية والزيارات المحدودة للمحامين، فإنّ سلطات العدو تشن حرباً انتقامية غير مسبوقة على الأسرى والمعتقلين مع تصاعد متسارع في حملات الاعتقال لإخماد الحالة المقاومة. وقد شملت الهجمة الانتقامية تجريد الأسرى من كل مكتسباتهم السابقة وتحويل واقع السجون إلى الحال الذي كان عليه في بدايات الاحتلال عام 1967. هذا وقد وصل عدد الأسرى حسب التقديرات اليوم إلى أكثر من 10 آلاف أسير وأسيرة، أي ضعف العدد قبل ٧ تشرين الأول، أكثر من أربعة آلاف منهم من قطاع غزة لا يُعرفون أين هم ولا وضع اعتقالهم الحالي. وتشير المؤسسات الفلسطينية إلى أن سلطات العدو قد اتخذت قراراً باغتيال الأسرى من خلال إجراءات تنكيلية ممنهجة، كما كان الحال عند اغتيال الأسيرين عمر دراغمة وعرفات حمدان الأسبوع الماضي. ومنذ السابع من تشرين الأول، اتخذت إجراءات متعددة داخل السجون ضمن «حالة الطوارئ» التي أعلنت عنها، تضمّنت سحب مقتنيات الأسرى كافة وإبقاء غيار واحد لكل أسير فقط، وسحب الأجهزة الكهربائية ومحطات التلفاز، وقطع الكهرباء عن غرف الأسرى، وقطع الماء لفترات متواصلة، ونقل عدد من الأسرى إلى العزل الانفرادي.

يقول أحد الأسرى القابعين في سجون العدو: «لم ندرك حجم المفاجآت والنصر سوى على وجوه السجّانين، إذ كانت ملبّدة بالحقد والحزن، وعلامات الانهزام كانت تملأ وجوههم»

كذلك تمارس مصلحة السجون سياسة التجويع بعد أن سحبت المواد الغذائية من أقسام الأسرى وقلّصت وجبات الطعام. وتشير إحدى إفادات المحامين الذين استطاعوا زيارة المعتقلين حديثاً إلى أن السجّانين استولوا على كل شيء، بما في ذلك البلاطة الكهربائية التي يعتمد عليها المعتقلون في الطبخ وتسخين الطعام، وعلى الأوراق والأقلام التي هي الفسحة الوحيدة لهم في ظل حالة الحرمان التي يعيشونها، كما أنهم محرومون من زيارة العيادات والفحوصات الطبية. كل هذا بالإضافة إلى تقليص المساحة المتاحة للأسير داخل الزنزانة، بعد قرار من حكومة الاحتلال، بحيث يصل عدد الأسرى في بعض الغرف إلى عشرة أو أكثر.

وضمن حالة الطوارئ أصبح الجيش يشرف على السجون بالإضافة إلى مصلحة السجون، وقد عنى ذلك دفع القوات المدجّجة بالسلاح لاقتحام أقسام الأسرى كافة وما صاحبه من حملات تنكيل وقمع واستخدام لقنابل الصوت والغاز والهراوات داخل السجون.

كما تم منع زيارات الأهالي بشكل قاطع، والتضييق على زيارات المحامين، وحرمان الأسرى من الخروج إلى ساحة السجن، ومنع الأسرى من الخروج إلى المستشفيات والعيادات الخارجية. وتشير إفادات أحد الأسرى الذين تمت زيارتهم حديثاً إلى هذه الهجمة الانتقامية حيث يقول من خلال محاميه: «جسدي منهك بسبب الجلوس لفترات طويلة داخل الغرفة (3 * 5 أمتار، ربما!) والنوم، وعدم القدرة على المشي الذي كان متاحاً داخل ساحة الفورة (ساحة السجن). بدأت أمارس بعض التمارين الرياضية في المساحة الصغيرة المتاحة لثمانية أسرى في الغرفة، التي أصبحت المساحة الوحيدة المتاحة لنا». ويشير أحد الأسرى من سجن عوفر في لقائه مع محاميه، إلى أن «الاستحمام أصبح مهمة مستحيلة لدى المعتقلين، فبعد أن كان المعتقل يستحم خارج الأقسام، في منطقة يسمونها بـ"الدشات" وتكون مغطاة بالقماش، إلا أن إدارة المعتقلات سحبت هذه الأقمشة، وبالتالي سيُجبر المعتقل على الاستحمام في العراء، غير أن المعتقلين رفضوا ذلك، ولجأوا إلى الاستحمام داخل غرفهم باستخدام عبوات بلاستيكية».

ويشير معتقل من سكان قطاع غزة (52 عاماً)، أُفرج عنه قبل أيام ويفضّل عدم الكشف عن اسمه لحماية نفسه من الاعتقال، إلى أوضاع المعتقلات التي استُحدثت لاعتقال مئات العمّال الذين كانوا موجودين في الداخل الفلسطيني قبل السابع من تشرين الأول. وفي حديثه، يشير المعتقل السابق إلى المعاملة القاسية التي تلقّاها لحظة اعتقاله مع عشرات العمّال الآخرين حيث تم احتجازهم في مكان ضيق لا يتسع لهم، ووضع بعضهم فوق بعض كما قال، وتوثيق الكلبشات على اليدين والأقدام لدرجة أن الآثار لا تزال واضحة عليهم بعد إطلاق سراحه الذي وصفه بالأعجوبة.

لم تكتف سلطات الاحتلال بسحب مكتسبات الأسرى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وتحويل السجون إلى ما وصفه قدورة فارس، رئيس هيئة الأسرى والمحررين، بالواقع المماثل لأبو غريب وغوانتانامو، بل مضت في عملية تعديل قوانين وأوامر عسكرية من أجل تسهيل عملية العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وترهيبهم وتخويفهم في محاولة لكبح العمل المقاوم. وأقدمت سلطات العدو على إجراء عدة تعديلات على ما تسميه «قانون المقاتل غير الشرعي» الصادر عام 2002 ليتيح احتجاز معتقلي قطاع غزة في معسكر للجيش بالقرب من بئر السبع يُسمى «حقل اليمن»، وتتيح التعديلات توسيع نطاق من يحق لهم إصدار أوامر الاعتقال ليشمل «اللواء» أو من هو أقل منه برتبة، ويعطي مدة 21 يوماً لإصدار أمر اعتقال بدل 7 أيام وتُبدّل مدة المراجعة القانونية لقرار الاعتقال من 14 يوماً لتصبح 30 يوماً، بالإضافة إلى تمديد الفترة المتاحة لمنع لقاء المحامي إلى 28 يوماً، بالإمكان تمديدها لمدة 45 يوماً إضافياً. إجراءات مماثلة أجرتها سلطات الاحتلال على أوامر الاعتقال الإداري لتتيح تمديد فحص إمكانية إصدار اعتقال إداري وتأجيل قرار إطلاق سراح الأسير حتى يُصدر أمر اعتقال إداري من 3 إلى 6 أيام. وقد عُدّل قانون «مكافحة الإرهاب» ليشمل المراقبة الواسعة للأخبار المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تصنّفها سلطات العدو بالمنصات «الإرهابية»، بالإضافة إلى المشاركة في كتابة المنشورات والتفاعل معها على وسائل التواصل الاجتماعي.

حَوّل العدو، إذاً، معتقلاته وسجونه إلى إحدى ساحات حرب الإبادة التي يشنها على الكل الفلسطيني في محاولة منه لكسر الروح المقاومة والنيل منها، خاصة بعد الهزائم المتتالية التي يتعرّض لها. وتمارس السلطة الاستعمارية، بالطبع، العنف المؤسّس لوجودها في محاولة بائسة لإعادة الزمن إلى ما قبل السابع من تشرين الأول، إلا أن ثنائية الألم والأمل، التي لطالما صاحبت الأسرى الفلسطينيين، تتجلّى في أبهى صورها اليوم.

ثنائية الألم والأمل

يقول أحد الأسرى القابعين في سجون العدو: «لم ندرك حجم المفاجآت والنصر سوى على وجوه السجّانين، إذ كانت ملبّدة بالحقد والحزن، وعلامات الانهزام كانت تملأ وجوههم». يدرك العدو جيداً الثمن الذي سيُجبر على دفعه وهو يقصف قطاع غزة بشكل جنوني ويشن حملاته الانتقامية على امتداد الجغرافيا الفلسطينية المستعمرة.

التاريخ الفلسطيني الحديث مليء بصفقات تبادل للأسرى جرى من خلالها الإفراج عن أسرى في أيدي المقاومة الفلسطينية مقابل الأسرى الفلسطينيين والعرب. ويشير الباحث عبد الناصر فراونة إلى أنه استناداً إلى ما هو موثّق فإن مجمل عمليات التبادل منذ عام 1948 وصل إلى 39 عملية، بدأتها عربياً جمهورية مصر في 27 شباط 1949، ومن ثم فلسطينياً من خلال صفقة تبادل لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في 23 تموز 1968. آخر صفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية والعدو جرت إبان الإفراج عن جلعاد شاليط الذي اعتُقل عام 2006. بموجب صفقة التبادل عام 2011، والتي عُرفت باسم «وفاء الأحرار»، أُفرج عن 1027 أسيراً فلسطينياً على مرحلتين، اعتُقل عدد منهم مرة أخرى في عام 2014 ولا يزال عدد منهم رهن الاعتقال اليوم. كما ومن المهم الإشارة إلى 22 أسيراً اعتُقلوا قبل عام 1993، وكان يفترض أن يشكلوا الدفعة الرابعة والأخيرة لتحرير الأسرى المعتقلين منذ ما قبل عام 1993 كجزء من محاولة سابقة لإحياء «عملية السلام»، إلا أن السلطات الاستعمارية رفضت مراراً إطلاق سراحهم.

أمّا اليوم، فالواقع بالنسبة إلى الأسرى الفلسطينيين مغاير تماماً. فالألم الكبير الذي نراه جراء مجازر العدو في قطاع غزة وعلى امتداد فلسطين التاريخية مصحوبٌ بنوع من الأمل في التحرّر قد طال انتظاره. تشير تقديرات العدو إلى وجود ما يقارب 240 أسيراً لدى قوى المقاومة في قطاع غزة، وهو ما يعني أن الثمن سيكون كبيراً جداً بالنسبة إلى العدو وهو ما يدركه تماماً، خاصة مع الضغط الحالي من قبل عائلات أسراه.

قبل أيّام، وبالتحديد يوم 28 تشرين الأول، خرج أبو عبيدة، الناطق باسم «كتائب عز الدين القسام»، ليؤكد أن ثمن تحرير الأسرى الإسرائيليين هو تحرير كل الأسرى الفلسطينيين. قائلاً: «نقول للعدو وللعالم وبشكل واضح ومختصر إن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا، ثمنه تبييض كامل السجون الصهيونية من كلّ الأسرى، فإذا أراد العدو أن ينهي هذا الملف مرة واحدة فنحن مستعدون لذلك وإذا أراد مساراً لتجزئة الملف فنحن جاهزون لذلك أيضاً، وعليه أن يدفع الأثمان التي يعرفها». وربما يتجلّى ثمنُ الأسرى المعروف في التبنّي العجيب لمقولة «الجميع مقابل الجميع» التي تطلقها عائلات أسرى العدو في محاولاتهم للضغط على حكومتهم من أجل التسريع في عقد صفقة تبادل عاجلة. وقد ورد المطلب ذاته في مقطع فيديو حديث يصوّر ثلاث أسيرات لدى المقاومة يطالبن بالإفراج عنهن، موجهات خطابهن إلى نتنياهو قائلات: «أطلق سراح أسراهم وخذ أسراك».

العدو همجي وبربري ويفضّل قتل أسراه لتقليص الثمن الذي سيدفعه، إلا أنه يدرك جيداً أن صفقة تبادل قادمة لا محالة. وبالرغم من الألم وآلة الدمار والمجازر المستمرة، إلا أن الأمل الذي زُرع يوم السابع من تشرين الأول هو أملٌ ممتدّ كالطوفان، أملٌ في تحرير الأرض كلها، ومن عليها، ومن تحتها من شهداء محتجزين في مقابر الأرقام، ومن هم متواجدون في ثلاجات العدو منذ سنين مع نارٍ تكوي قلوب أهاليهم الذين حُرموا من توديعهم، ومن هم معتقلون في سجون الدول التي سارعت في الدفاع عن آلة الإجرام وتأكيد حقها في الدفاع عن نفسها.

* أستاذ في جامعة بيرزيت وباحث في شؤون الأسرى